工程中心李月臣教授团队评估了中国再生稻增产减排潜力

在粮食安全与 “双碳”战略的双重背景下,如何实现水稻生产与环境保护的协同发展,成为当前农业可持续发展的关键问题。再生稻种植系统因其具有较高的资源利用效率、较低的劳动力需求和一定的减排潜力,受到广泛关注。然而,关于其在全国尺度上推广的可行性、产量与排放权衡关系及其在优化水稻种植空间格局中的作用,仍缺乏系统评估。

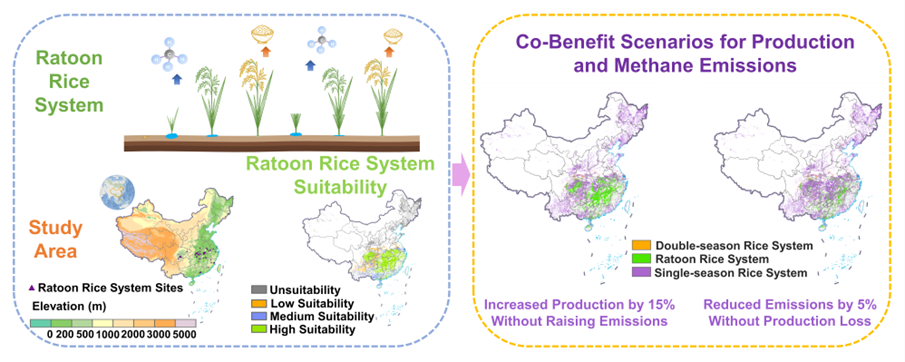

西南大学李月臣教授团队联合电子科技大学、北京师范大学和重庆市农业科学院基于全国尺度的数据分析与模拟,提出基于空间优化的再生稻推广策略,系统量化了再生稻在保障产量与减少排放方面的潜力。研究将作物制度、生态效应与空间布局有机整合,建立了可支持区域差异化决策的分析框架,明确了再生稻在当前稻作结构中替代与优化的可行路径。

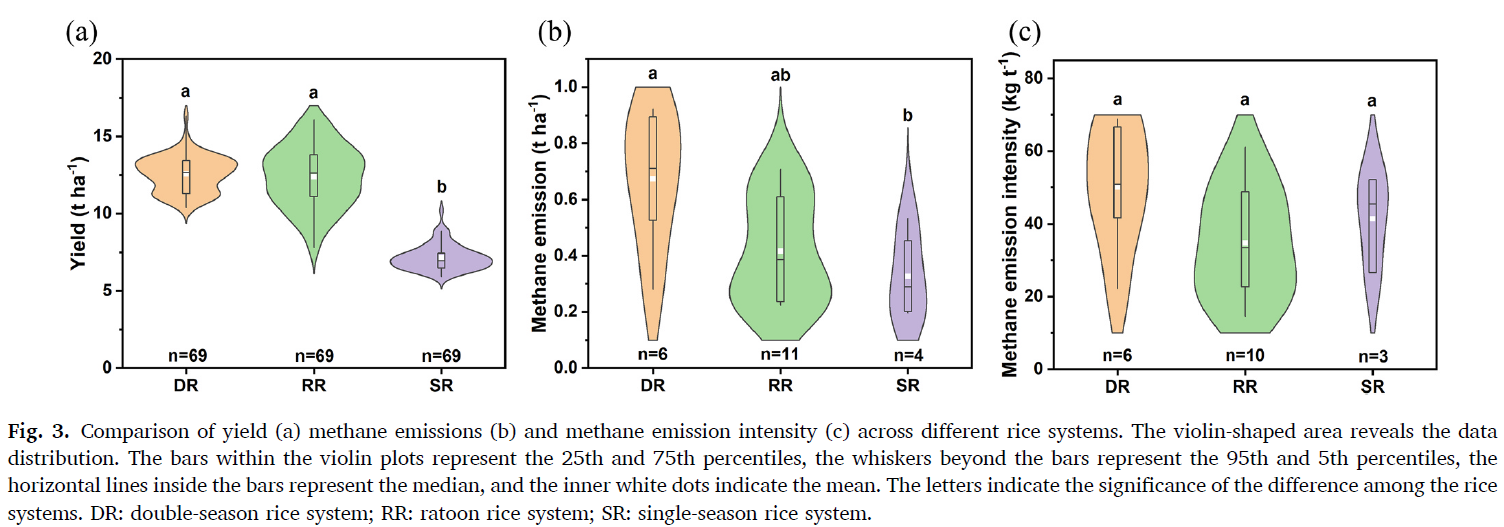

基于文献检索的全国70个田间试验点的实测数据,系统比较了再生稻、单季稻和双季稻三种典型种植系统在产量和甲烷排放上的差异,结果显示,再生稻年均产量显著高于单季稻(提升73.53%),略低于双季稻(减少1.35%);其甲烷排放水平低于双季稻(减少38.25%),但高于单季稻(增加27.43%),在产量与排放之间体现出良好的综合表现。

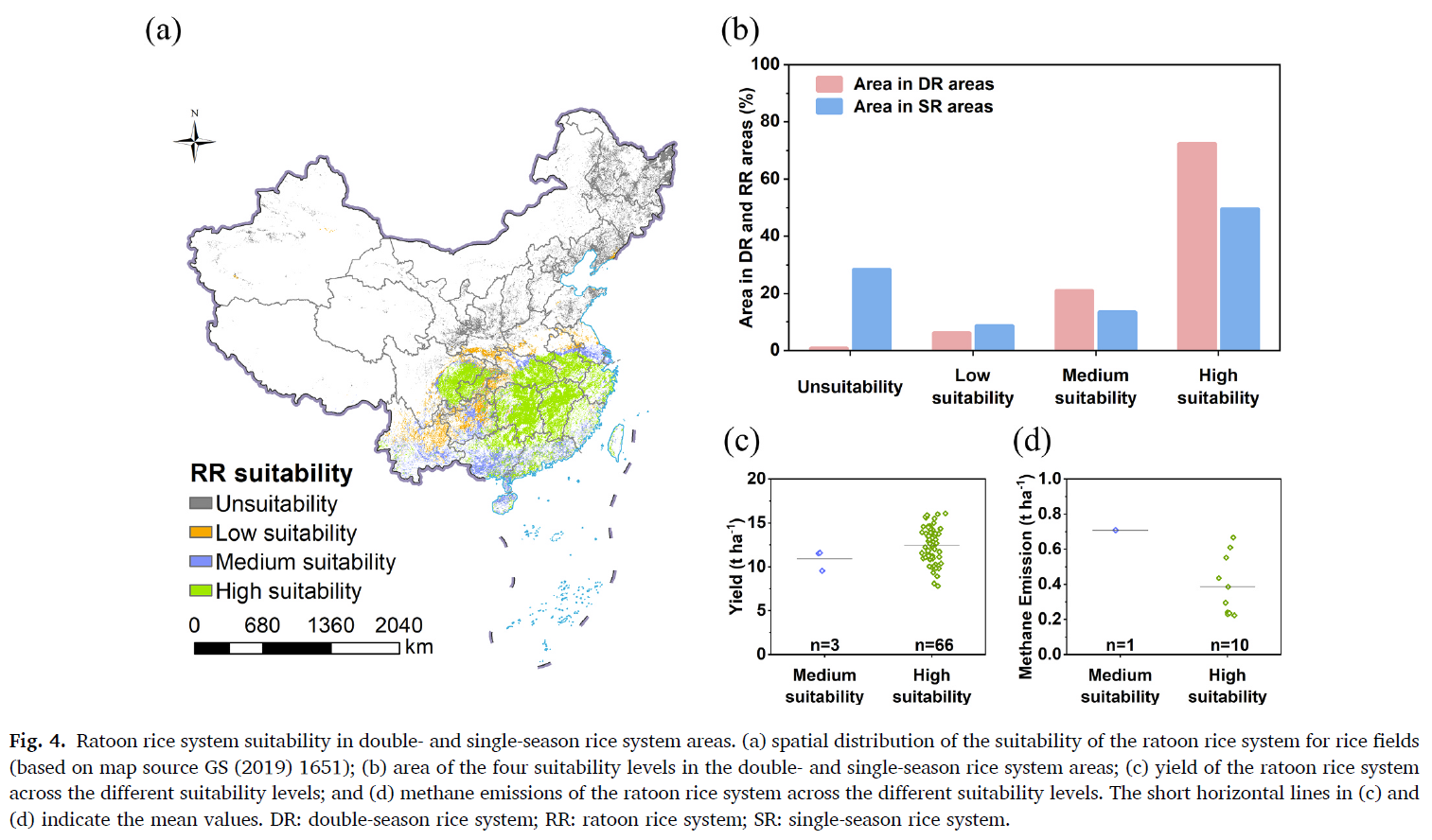

在此基础上,结合基于随机森林模型的再生稻种植适宜性评价体系,发现当前全国73.82%的水稻种植区适宜发展再生稻,尤其在目前双季稻种植区中。此外,发现高适宜性的区域具有更高的产量,这一结果为再生稻的区域化推广提供了空间依据。

通过构建不同空间配置情景并进行模拟评估,研究进一步量化了再生稻系统优化布局带来的潜在系统效益。结果表明,在稻田总面积不变的前提下,若通过优化空间布局将部分适宜区域转为再生稻种植,不仅可实现中国水稻总产量提升14.55%,且不增加甲烷排放;也可在维持总产量不变的前提下,实现甲烷排放减少5.31%。这一发现清晰表明,再生稻在科学规划与空间优化的框架下,具备同时支撑农业增产与温室气体减排的现实可能性。

该研究成果以“Spatial optimization of rice systems with ratoon rice increases production and reduces methane emissions”为题于2025年6月4日在线发表于European Journal of Agronomy (Q1, TOP),西南大学地理科学学院博士生丁倩为第一作者,李月臣教授为通讯作者。